作者:杨权良

堂兄年长我两轮,他生在“万恶的旧社会”,小时候吃不饱。为了不饿肚子,天天能吃白面,早早地参加了革命。三、四十岁光景,由于在文坛略有名气,被“四人帮”的麾下组织“梁效”(指清华北大两校)网罗,摇笔杆子颇受重视。25年前,他刚刚退休就回到陕西岐山老家,说是到底想吃家乡面的不行。回来后,看见我读余秋雨《文化苦旅》,十分不屑地说:“虽说余是石一歌(十一个)之一,但他和我相比,还不够档次。”听他这么说,我很诧异。他解释道:“文革后‘石一歌’同‘梁效’一起失宠。他走向文学家,我走向美食家,我比他幸福。”第一次听到“美食”一词并且能成“家”,颇觉新鲜。他见我不懂,就进一步解释:“美食家,就是以吃饭、评饭为职业的人!”

啊,天下还有这等好事。我从小到大,最大的愿望,也不过是饱饱儿地吃一顿白白儿的、长长的面。这样美美儿的活着,死了都值。人家竟然以吃饭评饭为职业。羞煞人也么咯,羞杀人也么咯。他说自己也是被逼上美食家之路的。小时候太饿肚子了,长大了,天天想着吃。失宠之后,就走上了美食之路。只不过走遍中国,没有比家乡的面还好吃的饭。家乡面在他看来,是天下第一美食。

“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。”前几天,老兄长又从北京回来,又说想吃家乡面。我明白,他这么大年纪,以后回来的机会怕是不多了。就想着殷勤招待一番。问他具体想吃什么尽管说。他用十分地道的家乡土话说:“我到北京呢,就听人家说,咱宝鸡有家面嘹的很么,你寻个空,带我去把馋解嘎?”

这家面,我也听人说过。只是没有机会去吃。老兄长在北京竟然都知道,我哪能不带他去呢?

上周星期三有空,我就带他去吃这家面。他诺大年纪,一口气吃了6碗“一口香”,还想吃,叫娃娃们挡住了。

临走他意犹未尽地说:“叫我年轻些,吃它40碗不成问题,老了老了真老了。吃不下40碗,对不起这么好的面啊。这家面,叫我吃出了80年前的味道,这才是‘童年的味道’,正宗的很。”临走挥笔题词:“吃了你家面,享受一阵子;不吃你家面,后悔一辈子。”

家兄叮嘱我:“活人活在当下,啥神都能得罪,‘五脏庙’(肚子)的神不要得罪!”他指的是生活中,只要把饭吃好,就胜过一切。

古希腊哲学家中有个伊壁鸠鲁,他认为享乐就是生命的一切,而美食是最大的享乐。老兄长原来是个伊壁鸠鲁主义者。难怪他做不了余秋雨。虽然天分比人家高,出道比人家早,如今仍然寂寂无名,原来他的人生,就是嘴巴人生,过的是饕餮生活。

老兄长这几天,天天吃着这家面,显得很享受。今天要离开了,先是吃,再带些面皮上路。送走兄长,我折回这家面庄,也来吃,不,不是吃,而是破戒来了。

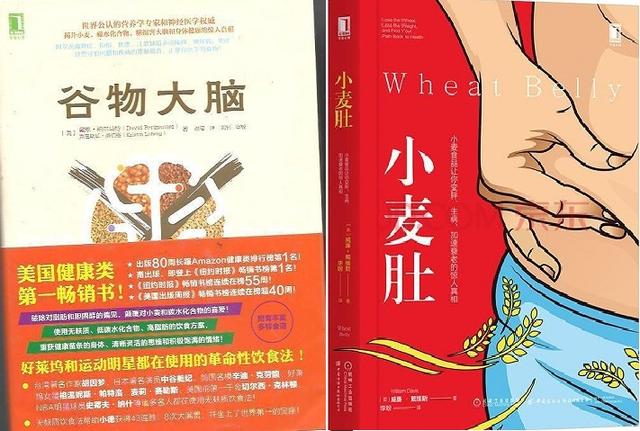

我是“非面主义”者。5年前读了美国人写的《谷物大脑》,思想受到冲击,就开始想戒面。后来读这本书的姊妹篇《小麦肚》。

按照美国佬的说法,“小麦肚”中装的都是疾病。除了‘三高’,就是肿瘤疙瘩和“阿尔茨海默”先生。所以,我自己戒面,也诫免别人同样戒面。

这一周,禁不住老兄长撺掇,也挡不住这家面之诱惑,我要破戒了。同样不考虑“谷物大脑”讲什么,“小麦肚”里装什么。

这家面庄的老板五十开外的人,挺着一副“小麦肚”,笑呵呵地走来走去。他自称是司马迁后裔,我也听到他家厨艺是从司马迁之先祖“周八士”之一的程伯休父继承而来。有了这个缘分,我对他凭生几分敬意。他知道我是北京那位美食家的兄弟,来者不善啊。就亲自下厨,给我扯了一碗自己最拿手的“香股面”。我狼吞虎咽,三下五除二结束战斗。

食之一毕,老板却不好意思再扯。他按惯例,一个60老人,能吃一大碗就不错了。不曾想,我却大声嚷嚷:“你卖面的咋怕人吃八碗啊!”老板就扯了一碗“裤带面”捧上。

几千年来,一直有人问:“廉颇老矣,尚能饭否?”今天算是有了答案: “不但能,而且能,更加能!只要有传统味、家乡味、童年味,老人不输青年。”这就是老夫我的好回答。

我的家乡,讽刺那些“能吃饭,少心眼”的小伙为“半斤面”。我年轻时没有做成“半斤面”,今天终于圆了梦,成功的做了一回“半斤面”。

王尔德说:“除了诱惑,我能拒绝一切。”“除了智慧,我一无所有。”王尔德把他的全部智慧都用在不拒绝诱惑上。王尔德认为,不拒绝诱惑的生活,才是人的生活,才子的生活,幸福的生活,也是理想的生活。

作家都是性情中人,而且越是著名,越是性情中人,作家就是“除了诱惑,能拒绝一切的人。”如果有例外,怕是作家陈忠实先生。他少年时眼见男人女人拒绝不了彼此诱惑而被人腌臜,下决心这一辈子在女色诱惑面前,一定要做到“无能为力”“坐怀不乱”。陈先生是不是真的做到了,我不知道。

老了,不等了。趁着廉颇能饭,多吃几碗面吧。

“饮罢樽前一杯酒,管他身后万世名。”这句诗是谁写的,记不起来了。“日啖荔枝三百颗,不辞常做岭南人。”这句诗是苏东坡写的,至今记得。“岭南人”就是犯人、流放的人。我想,“天天能吃这家面,给个京官也不干。”老兄长放着余秋雨不做,要做老饕,良有以也。我也再不考虑“谷物大脑”讲什么,“小麦肚”里装什么,吃了面,破了戒,走到那儿是那儿。

当我走出这家面庄时,擦一把油糊糊的嘴角,不自觉地说出:“除了吃面,什么我都能拒绝!”